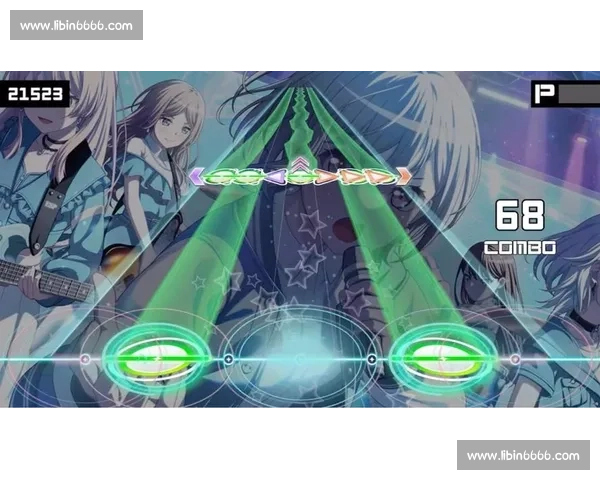

гҖҠд»ҘйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰдёәж—ӢеҫӢзҡ„зғӯй—ЁжӯҢжӣІжҸӯзӨәиғҢеҗҺйҡҗи—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·дёҺйҹід№җйӯ…еҠӣгҖӢжҳҜдёҖзҜҮеӣҙз»•зҪ‘з»ңзҲҶзәўж—ӢеҫӢвҖңйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰвҖқеұ•ејҖзҡ„йҹід№җж–ҮеҢ–и§ӮеҜҹж–Үз« гҖӮж‘ҳиҰҒйғЁеҲҶе°Ҷд»Һж—ӢеҫӢдёәдҪ•еҗёеј•еӨ§дј—гҖҒе®ғжүҖйҡҗи—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–еҜ“ж„ҸгҖҒйҹід№җз»“жһ„зҡ„зӢ¬зү№жҖ§д»ҘеҸҠе®ғеңЁйқ’е№ҙзҫӨдҪ“дёӯзҡ„е№ҝжіӣдј ж’ӯзӯүи§’еәҰеҒҡз»ҹйўҶжҖ§зҡ„жўізҗҶпјҢ并жҸҸз»ҳе…¶еңЁеҪ“д»ЈжөҒиЎҢж–ҮеҢ–дёӯзҡ„зӘҒеҮәдҪҚзҪ®гҖӮж–Үз« йҡҸеҗҺдҫқжүҳеӣӣдёӘж ёеҝғз»ҙеәҰеұ•ејҖпјҢеҢ…жӢ¬иҠӮеҘҸиғҢеҗҺзҡ„жғ…з»ӘеҜҶз ҒгҖҒз¬ҰеҸ·еҢ–еЈ°йҹіеҰӮдҪ•еҪўжҲҗж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢгҖҒзҪ‘з»ңз”ҹжҖҒеҜ№ж—ӢеҫӢзҲҶзәўзҡ„жҺЁеҠЁжңәеҲ¶д»ҘеҸҠиҝҷз§ҚвҖңжһҒз®Җж—ӢеҫӢвҖқеҜ№жңӘжқҘйҹід№җеҲӣдҪңи¶ӢеҠҝзҡ„еҗҜзӨәгҖӮеңЁеҲҶжһҗдёӯпјҢе°ҶиҖғеҜҹжөҒиЎҢжӯҢжӣІеҰӮдҪ•еҖҹеҠ©йҮҚеӨҚгҖҒиҠӮеҘҸдёҺиұЎеҫҒжҖ§еЈ°йҹіи§Ұиҫҫдәәзҡ„еҝғзҗҶж·ұеӨ„пјҢеҰӮдҪ•йҖҡиҝҮзҹӯдҝғиҖҢйІңжҳҺзҡ„еЈ°е“ҚжҲҗдёәзӨҫдәӨеӘ’дҪ“зҡ„и®°еҝҶз¬ҰеҸ·пјҢд»ҘеҸҠе…¶еҰӮдҪ•еңЁи·Ёж–ҮеҢ–дј ж’ӯдёӯеұ•зҺ°зӢ¬зү№зҡ„йҹід№җйӯ…еҠӣгҖӮе…Ёж–Үж—ЁеңЁжҸӯзӨәиҝҷз§ҚвҖңз®ҖзәҰиҖҢдёҠеҸЈвҖқзҡ„ж—ӢеҫӢдёәдҪ•иғҪеңЁе…ЁзҗғиҢғеӣҙеј•еҸ‘иҝҪйҡҸпјҢ并д»Ҙзі»з»ҹеҢ–и§Ҷи§’е‘ҲзҺ°е…¶иғҢеҗҺйҡҗи—Ҹзҡ„ж–ҮеҢ–з»“жһ„дёҺе®ЎзҫҺйҖ»иҫ‘гҖӮ

1гҖҒиҠӮеҘҸйҮҚеӨҚдёӯзҡ„жғ…з»ӘеҜҶз Ғ

вҖңйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰвҖқејҸзҡ„йҮҚеӨҚиҠӮеҘҸйҰ–е…Ҳе…·жңүејәзғҲзҡ„жғ…з»Әзүөеј•еҠӣгҖӮе®ғд»Ҙй«ҳеәҰжө“зј©зҡ„иҠӮжӢҚжһ„жҲҗпјҢдҪҝеҗ¬дј—еңЁз¬¬дёҖж—¶й—ҙжҚ•жҚүеҲ°йҹід№җзҡ„жғ…з»Әж ёеҝғпјҢд»ҺиҖҢеңЁзҹӯж—¶й—ҙеҶ…е®ҢжҲҗжғ…з»ӘеҗҢжӯҘгҖӮ

иҝҷз§ҚиҠӮеҘҸзҡ„з®ҖзҹӯдёҺжҳҺзЎ®пјҢдҪҝе®ғжҲҗдёәдәәзұ»жң¬иғҪжҳ“дәҺиҜҶеҲ«зҡ„еҫӢеҠЁз¬ҰеҸ·гҖӮеңЁеҝғзҗҶеӯҰеұӮйқўпјҢйҮҚеӨҚзҡ„иҠӮжӢҚдјҡејәеҢ–и®°еҝҶпјҢеҗҢж—¶жҸҗеҚҮиә«дҪ“йҡҸд№Ӣж‘ҶеҠЁзҡ„еҖҫеҗ‘пјҢеҪўжҲҗиҮӘ然зҡ„жғ…з»Әе…ұжҢҜгҖӮ

жӯЈеӣ еҰӮжӯӨпјҢи®ёеӨҡзғӯй—ЁжӯҢжӣІйҖүжӢ©д»Ҙзұ»дјјзҡ„вҖңиҠӮеҘҸзҲҶзӮ№вҖқеҗёеј•еҗ¬дј—пјҢиҖҢвҖңйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰвҖқжҲҗдёәе…¶дёӯжӣҙе…·иҫЁиҜҶеәҰзҡ„дёҖз§ҚпјҢдҪҝжӯҢжӣІе…·еӨҮеҚіж—¶жҠ“иҖігҖҒеҝ«йҖҹдј ж’ӯзҡ„дјҳеҠҝгҖӮ

2гҖҒз¬ҰеҸ·еҢ–ж—ӢеҫӢеҪўжҲҗж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢ

иҝҷз§ҚжӢҹеЈ°еҢ–гҖҒз¬ҰеҸ·еҢ–зҡ„ж—ӢеҫӢдёҚд»…жҳҜйҹід№җжҲҗеҲҶпјҢжӣҙеғҸжҳҜдёҖз§Қж–ҮеҢ–еҜҶз ҒгҖӮеҗ¬дј—еңЁеҗ¬еҲ°иҝҷз§ҚеЈ°йҹіж—¶пјҢдјҡиҮӘеҠЁиҒ”жғіеҲ°еұһдәҺжҹҗдёӘзҫӨдҪ“зҡ„е®ЎзҫҺи¶Је‘ідёҺжөҒиЎҢж°ӣеӣҙгҖӮ

йҡҸзқҖзӨҫдәӨеӘ’дҪ“зҡ„еҸ‘еұ•пјҢиҝҷз§Қж—ӢеҫӢејҖе§ӢжҠҪзҰ»еҮәжӯҢжӣІжң¬иә«пјҢжҲҗдёәдёҖз§Қж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·пјҢиў«е№ҝжіӣиҝҗз”ЁдәҺиЎЁжғ…еҢ…гҖҒзҹӯи§Ҷйў‘з”ҡиҮізәҝдёӢжҙ»еҠЁдёӯпјҢд»ҺиҖҢеҪўжҲҗзӢ¬з«ӢдәҺйҹід№җж–Үжң¬д№ӢеӨ–зҡ„ж–ҮеҢ–и®ӨеҗҢгҖӮ

17Ccc吃瓜网最新爆料新闻,17cg吃瓜爆料,17cg吃瓜黑料,17cg吃瓜网иҝҷз§Қи®ӨеҗҢж„ҹи®©ж—ӢеҫӢзҡ„дј ж’ӯдёҚеҶҚдҫқиө–еҚ•дёҖзҡ„дҪңе“Ғз»“жһ„пјҢиҖҢжҳҜд»ҘдёҖз§ҚзўҺзүҮеҢ–гҖҒз¬ҰеҸ·еҢ–зҡ„ж–№ејҸжё—йҖҸиҝӣеӨ§дј—з”ҹжҙ»пјҢдҪҝеҫ—е®ғжӣҙе…·жҢҒд№…зҡ„з”ҹе‘ҪеҠӣгҖӮ

3гҖҒзҪ‘з»ңжңәеҲ¶жҺЁеҠЁж—ӢеҫӢзҲҶзәў

зҪ‘з»ңе№іеҸ°зҡ„зҹӯи§Ҷйў‘з”ҹжҖҒеҠ йҖҹдәҶвҖңйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰвҖқж—ӢеҫӢзҡ„жөҒиЎҢгҖӮзҹӯи§Ҷйў‘еҜ№иҠӮеҘҸйІңжҳҺгҖҒиғҪеңЁж•°з§’еҶ…дј йҖ’жғ…з»Әзҡ„ж—ӢеҫӢе°ӨдёәеҒҸеҘҪпјҢдҪҝжӯӨзұ»еЈ°йҹіжҲҗдёәз®—жі•зҡ„вҖңе® е„ҝвҖқгҖӮ

з”ЁжҲ·зҡ„и·ҹжӢҚгҖҒжЁЎд»ҝдёҺеҶҚеҲӣдҪңиҝӣдёҖжӯҘејәеҢ–дәҶж—ӢеҫӢзҡ„дј ж’ӯи·Ҝеҫ„гҖӮе®ғиў«иөӢдәҲи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„еңәжҷҜж„Ҹд№үпјҢд»Һжҗһ笑гҖҒзғӯиЎҖеҲ°еҸҚиҪ¬пјҢйғҪиғҪжүҫеҲ°дёҺж—ӢеҫӢзӣёеҢ№й…Қзҡ„жғ…з»ӘеҮәеҸЈгҖӮ

еңЁз®—жі•жҺЁеҠЁгҖҒеӨҡеңәжҷҜйҖӮй…Қд»ҘеҸҠз”ЁжҲ·еҸӮдёҺеәҰй«ҳзҡ„жқЎд»¶дёӢпјҢиҝҷз§Қж—ӢеҫӢиҝ…йҖҹд»ҺдёҖдёӘйҹід№җе…ғзҙ жҲҗй•ҝдёәдёҖдёӘжөҒиЎҢж–ҮеҢ–зғӯзӮ№пјҢеҪўжҲҗвҖңе…Ёж°‘еҸӮдёҺејҸдј ж’ӯвҖқгҖӮ

4гҖҒжһҒз®Җж—ӢеҫӢеҜ№жңӘжқҘйҹід№җзҡ„еҗҜзӨә

вҖңйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰвҖқе‘ҲзҺ°зҡ„зҲҶзәўжңәеҲ¶жҸҗзӨәзҺ°д»Јйҹід№җеҲӣдҪңжӯЈеңЁеҗ‘вҖңжһҒз®Җй«ҳж•ҲвҖқж–№еҗ‘жј”еҸҳгҖӮзҹӯе°ҸгҖҒйІңжҳҺгҖҒжҳ“жЁЎд»ҝзҡ„ж—ӢеҫӢжӣҙе®№жҳ“еңЁжіЁж„ҸеҠӣй«ҳеәҰзўҺзүҮеҢ–зҡ„ж—¶д»Јиў«жҠ“еҸ–гҖӮ

иҝҷз§Қи¶ӢеҠҝиЎЁжҳҺпјҢйҹід№җдә§дёҡжӯЈеңЁйҮҚи§ҶвҖңж—ӢеҫӢз¬ҰеҸ·еҢ–вҖқе’ҢвҖңжғ…з»ӘеҚіеҲ»еҢ–вҖқпјҢи®©йҹід№җеңЁжңҖзҹӯж—¶й—ҙеҶ…зӣҙеҮ»еҗ¬дј—жғ…з»ӘпјҢ并еңЁзӨҫдәӨдј ж’ӯдёӯиҺ·еҫ—жӣҙеӨ§зҡ„延еұ•з©әй—ҙгҖӮ

жңӘжқҘпјҢжӣҙеӨҡеҲӣдҪңиҖ…еҸҜиғҪдјҡеңЁиҠӮеҘҸи®ҫи®ЎдёӯиһҚе…Ҙзұ»дјјзҡ„еЈ°е“Қз»“жһ„пјҢз”Ёжӣҙз®ҖжҙҒзҡ„ж–№ејҸе®һзҺ°жӣҙејәзҡ„ж–ҮеҢ–еҪұе“ҚеҠӣпјҢдҪҝйҹід№җд»Һеҗ¬и§үиүәжңҜ延伸дёәзӨҫдјҡдј ж’ӯз¬ҰеҸ·гҖӮ

жҖ»з»“пјҡ

з»јдёҠпјҢвҖңйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰйӮҰвҖқејҸж—ӢеҫӢзҡ„иө°зәўе№¶йқһеҒ¶з„¶пјҢиҖҢжҳҜиҠӮеҘҸз»“жһ„гҖҒж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·гҖҒе№іеҸ°жңәеҲ¶дёҺе®ЎзҫҺи¶ӢеҠҝе…ұеҗҢдҪңз”Ёзҡ„з»“жһңгҖӮе®ғеұ•зҺ°дәҶзҺ°д»Јйҹід№җеҰӮдҪ•еңЁжһҒзҹӯж—¶й—ҙеҶ…еҮ»дёӯеҗ¬дј—жғ…з»ӘпјҢ并еңЁж–ҮеҢ–дј ж’ӯдёӯеҸ‘жҢҘе·ЁеӨ§иғҪйҮҸгҖӮ

йҖҡиҝҮеҜ№иҝҷз§Қж—ӢеҫӢзҺ°иұЎзҡ„и§ӮеҜҹпјҢжҲ‘们дёҚд»…зҗҶи§ЈдәҶдёҖйҰ–жӯҢдёәдҪ•дјҡзҲҶзәўпјҢжӣҙжҙһеҜҹдәҶжңӘжқҘйҹід№җеҲӣдҪңзҡ„ж–№еҗ‘вҖ”вҖ”еңЁй«ҳйҖҹдј ж’ӯж—¶д»ЈпјҢйҹід№җдёҚд»…жҳҜж—ӢеҫӢзҡ„иүәжңҜпјҢд№ҹжҳҜж–ҮеҢ–з¬ҰеҸ·зҡ„з«һжҠҖеңәгҖӮ